Questo cammino conduce laddove non v’è grazia alcuna, se non quella che provoca il provar di raccontare. Il viaggio iniziò ieri, uno ieri di 700 anni fa.

Per svincolarsi dalla danza macabra servirà smuover la terra e scavare nelle proprie intimità. Fin dentro le viscere del mondo, lì dove urlano e rosseggiano i dannati: noi e loro.

L’eternità è il sentimento liquido del calamaio, è penna d’oca, è alloro e lume fioco. L’oblio non è concesso.

Indossate calzari comodi, coraggio ed umiltà.

Lasciatevi inglobare dall’oltre-mondo. Ognuno sarà solo – compreso chi scrive – a far la conta coi propri difetti, i vezzi, le mancanze, le sofferenze, le vergogne, le pochezze.

Il sonno della ragione genera mostri: si parte da Dante, si persevera con Goya.

E come quei che con lena affannata,

uscito fuor del pelago a la riva,

si volge a l’acqua perigliosa e guata,

così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,

si volse a retro a rimirar lo passo

che non lasciò già mai persona viva

Nel mezzo del cammin di nostra vita ecco paventarsi l’oscurità, una salita negata, un sole che muore sul dorso di una collina. A sbarrare il passo tre fiere. Rappresentano i tre peccati capitali.

Capitale, più che il non ritorno della pena, delinea la geografica provenienza.

Il tacito accordo del luglio 2011 ci ha trascinati fin qui, eterogeneo riverbero di ciò che fummo. Il nostro inferno ha la parlata cara a Rugantino, è disunione. Esecrabile disunione.

’Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l’etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

la somma sapïenza e ’l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’.

Alle spalle di ogni porta c’è un vestibolo, una sala d’aspetto.

Non è ancora inferno, è anticamera e sospensione. L’attesa della condanna è essa stessa condanna.

Estrema sintesi della piattezza intellettuale, del silenzio assenso. L’antinferno è destinato a coloro che, per quieto vivere, non seguirono bandiera. Trincerandosi nei concetti pur rappresentativi ma banali. Soprattutto se da costoro proferiti: solo la maglia e il capo chino, solo l’impegno e sordità alle offese.

Questa spiaggia umida e sterminata accoglie tutti coloro che dipinsero di normalità i soprusi. Tutti coloro che, alla stregua di meduse, si tramutarono in barche schiave d’ogni corrente.

“Questo misero modo

tegnon l’anime triste di coloro

che visser sanza ’nfamia e sanza lodo.

Mischiate sono a quel cattivo coro

de li angeli che non furon ribelli

né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.

Caccianli i ciel per non esser men belli,

né lo profondo inferno li riceve,

ch’alcuna gloria i rei avrebber d’elli”.

Giunti sulle rive dell’Acheronte, si para dinanzi al volto la figura chiave del cammino. L’uomo che fende l’acque, il turbine delle anime, i mulinelli. Colui che, traghettando altrove, rappresenta l’andare oltre.

L’andare oltre, tuttavia, non è sempre sinonimo di miglioramento. Lui è l’aziendalista dell’oltretomba, represso e schiacciato da un incarico pesante. L’unica paga è la pagaia con cui percuotere le membra dei naufraghi di Dio: qui regna Caronte.

Continua la discesa verso il cieco mondo: le urla e il lezzo, le bestemmie a Dio e ai santi. Ogni curva dissoda un dolore nuovo, più intenso. La luce è un ricordo esanime.

Così discesi del cerchio primaio

giù nel secondo, che men loco cinghia

e tanto più dolor, che punge a guaio.

Orbitando verso il baratro, giungono anche frammenti di compassione. Il secondo cerchio, difatti, ospita chi morì per amore. Non v’è dannazione alcuna, solo un vento tiranno che scuote e carezza e avvinghia.

Ippocampi fra le fiamme, il fumo violento di quel maggio è ancora ferita fresca.

“Amor condusse noi ad una morte.

Caina attende chi a vita ci spense”

Il dolore è alto e ancora vivo. Fa cadere come corpo morto cade.

Funga da speranza: questa brezza, un giorno, avvolgerà color che mai si sono piegati ad altro fuoco che non sia passione pura.

La pietà, ad ora, cede il passo al rancore. Vorticando verso il baratro si attracca al girone degli avari. Genti che anteposero il patrimonio agli affetti, il guadagno alle emozioni, la moneta alla vita. I macigni, rotolando a stento, producono un sordo scalpiccio. Questa è la pena di chi troppo accumulò e nulla concesse.

Or puoi, figliuol, veder la corta buffa

d’i ben che son commessi a la fortuna,

per che l’umana gente si rabuffa;

ché tutto l’oro ch’è sotto la luna

e che già fu, di quest’anime stanche

non poterebbe farne posare una”.

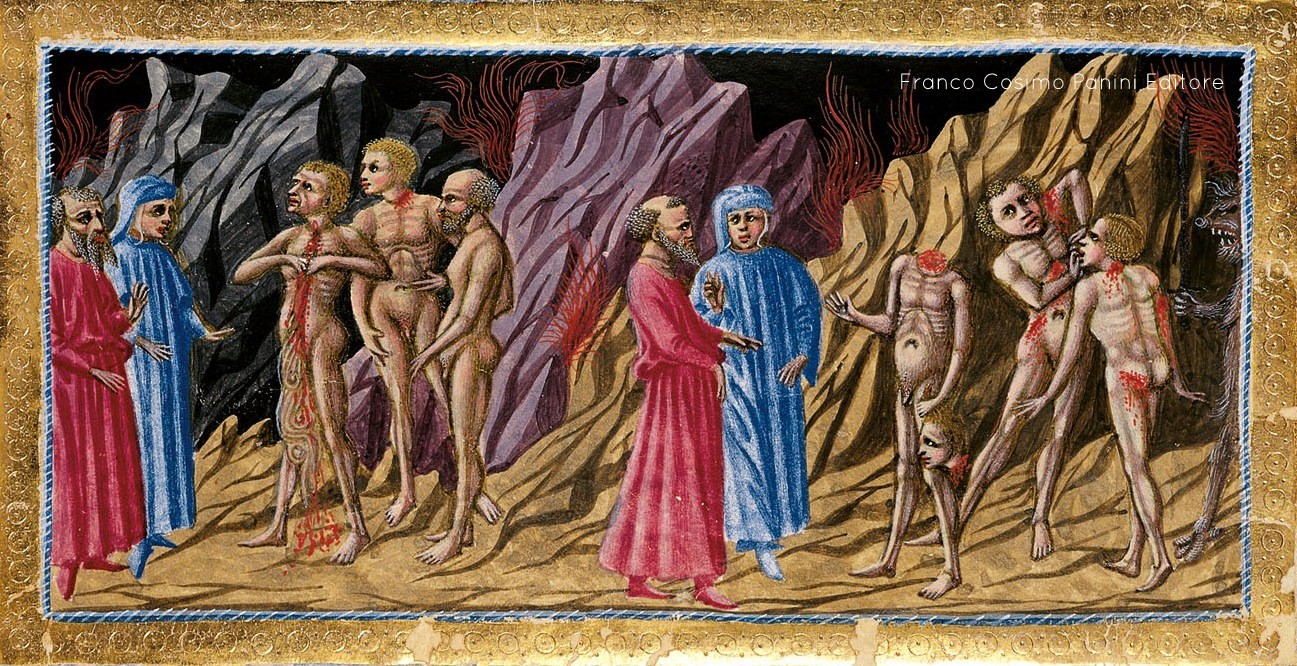

L’ottavo cerchio incatena il fior de’ nostri mali: ruffiani e adulatori. Coloro che si prostrarono alla mercé del co-padrone temporaneo. Sferzati dai demoni, su terga adibite al prono, procedono in linea retta.

L’infinitesima parte del cammino, il passo, si fonde con l’eternità delle percosse. Fra loro – di svelta lingua e tarda dignità – chi adulò il podestà per un’offerta: cronisti, menestrelli, iguane e saltimbanchi.

Tutti coloro, insomma, che offersero servigi al potere disonesto.

Questo è il lembo d’inferno – sempre colmo – delle anime corrotte e corruttibili.

Ed elli allor, battendosi la zucca:

«Qua giù m’hanno sommerso le lusinghe

ond’io non ebbi mai la lingua stucca».

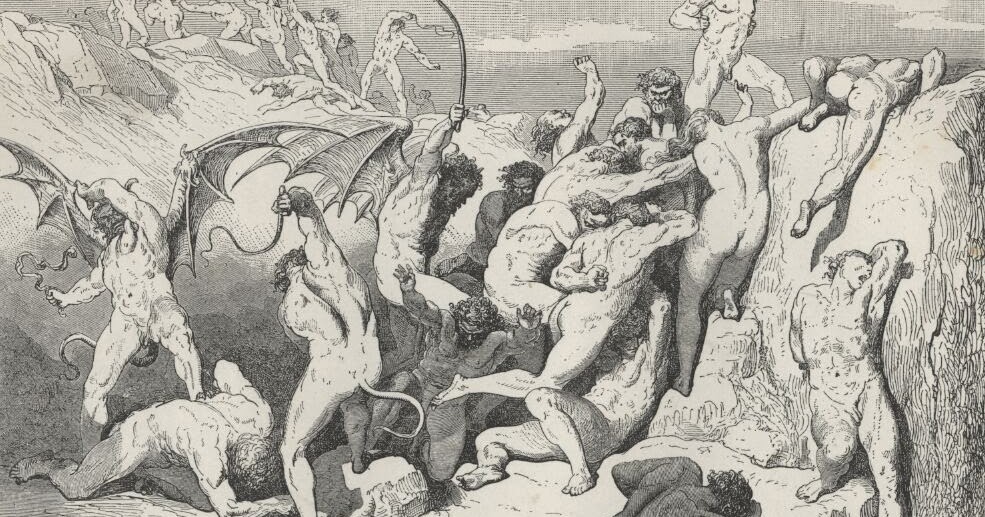

Degradando al fondo, più abbasso della ripa, i seminatori di discordie.

Contrapposti alla grammatica dell’unità, spesero parole odiose. Anafore senza carica poetica, abili a sollazzarsi fra le macerie. Questo è il contrappasso più crudo e sanguinolento.

Come in vita fomentarono divisioni ora affilano la spada della progenie di Lucifero.

Tra le gambe pendevan le minugia;

la corata pareva e ’l tristo sacco

che merda fa di quel che si trangugia.

Mentre che tutto in lui veder m’attacco,

guardommi e con le man s’aperse il petto,

dicendo: “Or vedi com’io mi dilacco!”

Il gelo ora è ospite e sovrano, man mano che l’imbuto stringe i raggi. Il pozzo dei giganti esprime il tanfo, la merda costituisce il fiero pasto.

La Caina, i traditori.

Anime prave, giacciono in prossimità del cornuto Imperatore. Si tratta di coloro che, ingannando il proprio sangue, sedettero alla tavola del lor signore.

Svendettero radici e appartenenza per rimirar dell’usurpatore la baldanza. Traditori dei parenti e della patria, si legarono ai carcerieri nel viscidume d’un amplesso. Disonesti e senza Dio, soci del potere e mai del popolo.

Conficcati fino al collo, un mare di ghiaccio li cinge. Questo è il contrappasso di chi barattò il fratello per denaro. Color che non ebbero pulsione alcuna, se non per lo squallido tornaconto.

E come a gracidar si sta la rana

col muso fuor de l’acqua, quando sogna

di spigolar sovente la villana,

livide, insin là dove appar vergogna

eran l’ombre dolenti ne la ghiaccia,

mettendo i denti in nota di cicogna.

Ognuna in giù tenea volta la faccia;

da bocca il freddo, e da li occhi il cor tristo

tra lor testimonianza si procaccia.

Ogni viaggio ha la sua conclusione, ad ogni peccato la sua espiazione. Errare, del resto, è condizione esistenziale, l’importante è non bivaccare nella perseveranza.

Sempre ricco, al fine, fu il perdono.

Solo per chi, pentendosi, intese meritarlo.

Il monito, severo, è presto detto: “Non si profani più l’orgoglio della Salernitana specie!”

Salimmo sù, el primo e io secondo,

tanto ch’i’ vidi de le cose belle

che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.